何谓意识?

更新日期:

启用背景音乐:

“我思故我在。”(I THINK, therefore I am)René Descartes的著名格言早已无人不知,无人不晓。但它却涉及到了一个重要的科学问题:什么是意识?在这个系列中我们探讨过其他的东西,比如时间和空间,比如物质和能量,甚至比如生命本身,但是它们都是客观的,有迹可循的,可以被理论量化的。但是至于意识本身,相比起来,就过于主观和抽象了。Descarte通过他的一些观察认为:一个有意识的人应该能够清楚地感知到自己是有意识的,但是却无法确定其他的人是否是有意识的。那些看起来有意识的其他人类个体,也有可能是一些被刷写入程序的机器从而让它们看起来有意识罢了,其实它们并没有意识。

当然,实际上对人类而言,能够提出上述想法的人也不一定就完完全全地相信这些看法。假如我们突破物种的限制,放眼望去,问题就变得更加复杂了:大猩猩们拥有意识吗?狗呢?鳕鱼呢?蜜蜂呢?我们甚至想象不出来一个能询问这些动物们关于这些的问题的办法。

而且,拥有意识可不仅仅和拥有一个复杂的活动的大脑简单地等价,因为意识可以暂时地消失-即便是在大脑仍然是健康的并且能够运转的时候。大多数人有三分之一的时间都是在一种叫做“睡眠”的状态中度过的。除了他们在做梦的这段时间,他们在睡眠的时候是完全没有意识的。然而在大脑睡眠的时候被记录下的脑电波却显示,大脑在这段时间内仍然和人在清醒的时候一样忙碌。尽管这听起来比较主观化和抽象化,但是事实就是:意识这东西更像是一种特殊的现象而绝非仅仅是我们复杂大脑的一个副产品。

一些针对于大脑的研究就是依赖于研究被损坏的大脑,研究意识也是一样。其中一项比较有意思的研究是在19世纪70年代早期牛津大学的Lawrence Weiskrantz做出的,关于一种叫做“盲人视觉”(Blindsight)的现象的研究。

Blindsight是指由于处理视觉信息的大脑皮层,因为某种原因,例如创伤或者肿瘤等,被损坏后所造成的失明,这种失明并非是因为眼睛或者视神经的损伤而造成的。这种情况在盲人中比较少见。Blindsight的患者没有视觉,但是他们却可以指向,甚至辨认在他们视野内的物体。

意识流的漂流

Blindsight这样的例子就展示了大脑的损伤,可以在不破坏事物本身的情况下,破坏人们对于事物的感知(在这个例子中指视觉)。与之相反的是,即便是在大脑一些重要的部件缺失的情况下,人们的感知却可以保持完好无损。其中一个例子便是一位先天没有小脑的中国女性的案例。小脑是大脑后部负责协调运动的部位。案例中的这位女性不能行走,但是她保留了完好的知觉和意识并且可以清晰地描述自身的感受。与大脑皮层的视觉单元不同,人的小脑貌似不负责产生所谓的知觉和意识。

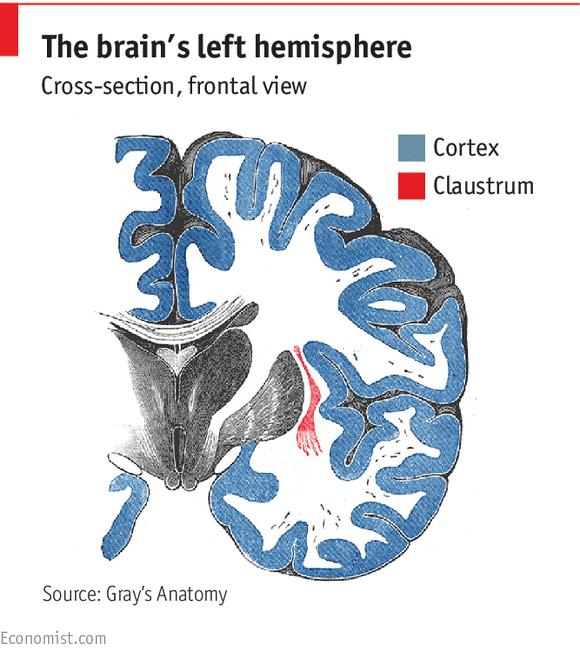

类似于这样的例子就使人们转而去寻找那些与产生意识联系紧密的神经器官-那些可以让人们产生知觉的部分。其中一个吸引科学家们兴趣最多的部位是一个叫做“屏状体”(Claustrum)的部位。它能作为一个被研究的候选者是因为其和大脑的其他各个部分有着广泛的联系。意识的一个关键特征就是它整合了很多种不同的感觉-这之中既包含直接被感知的部分也包括几个器官共同作用生成的部分。至于这种整合是如何实现的则被归结于一个叫做“捆绑问题”(Binding Problem)的难题。在2005年由Francis Crick(去世后发表的,Francis Crick在2004年逝世)和Christof Koch(现在在位于Seattle的Allen大脑科学研究所工作)共同发表的一篇论文就是针对于解决“Binding Problem”。他们着眼于将屏状体来作为解释该问题的关键。

屏状体(两个脑半球各有一个)是一层薄薄的褶皱的神经细胞。它们位于大脑皮层的下面,并且几乎联通了大脑皮层的每一个部位,同时提供了来回的通道。这是唯一一个能将大脑皮层整个联结起来的这样一个结构。Crick和Koch博士就认为屏状体就如同管弦乐队中的指挥一样,将脑皮层的各个部分协调起来使之协同工作,通过这样的方式来解决所谓的整合问题。

通过做实验来检验这样的想法是比较困难的,因为实施这样的过程需要使用到电极探测大脑,同时这样的手术具有破坏性,并且有很大风险;而且仅仅为了满足科学家的好奇心而完成这样的手术也是非常不道德的。但是这样的手术确实在一次偶然中被实施过一次。

在2014年,Mohamad Koubeissi,一位美籍神经学家,想查明他的一位病人所患的羊癫风的源头。视在当时病人的情况非常危急,在得到了病人的同意的情况下,这位医生在他病人的大脑中植入了电极。当他将其中一个电极置于靠近屏状体的位置并打开电流的开关时,病人失去了意识,当他关闭了电流开关时,病人又恢复了意识。他将这一过程重复了几次都得到了相同的结果。

另一种和知觉密切相关的一种现象,同时也被很多人认为是很有希望解决“Binding Problem”的一个关键,是一种特定形式的电脉冲-也被人们称作伽马波(Gamma Waves)。这种脉冲的频率大概在40Hz,并且在大脑的各个不同部位保持着同步。当人们集中注意力于某一种工作时,这种波的脉冲最强;当人们意识清醒的时候,这种波的脉冲一直存在;当人们睡着的时候,这种脉冲的强度就会被大幅度衰减,除非是在做梦的情况下。于是很多神经学家们都认为:伽马波的同步性意味着它们就如同计算机处理器中的时钟一样,协调着大脑各个分立部分的工作-或者换句话讲:将它们的功能整合(Bind)到一起。

另外一种和意识密切相关的神经部位是一个叫做颞顶交界区(Temporoparietal Junction)的部分。针对这一部分的损坏,或者使用一种叫做穿颅磁刺激(Transcranial Magnetic Stimulation-TMS)的方法使其短暂地停止发挥作用,会造就一种不可思议的效果。具体地来说就是病人会经历一种“灵魂脱壳”的感觉(Out-of-body Experience:体外经历),也即从他的视角来看,他的感觉和知觉貌似从自己的肉体中“分离”了出来。

对于颞顶交界区的TMS刺激所造就的另一个结果就是病人对其他人的感情或者感觉的代入感会降低。这就表明大脑的这一部分是为了帮助建立起一种“心智理论”(Theory of Mind)-一种辨认并且代入理解其他人感受的机制。一些人不视这种联系为一种简单的巧合。他们想要在进化论意义上,为意识寻求一种解释。他们认为动物是通过模仿并且分析其他动物的行为,来转化为自身的认知和技能,从而在竞争中获得优势。再往更深层次上讲,由于对于一个个体来讲,唯一可用来分析并且理解其他个体行为的一个模型便是自己的意识,从这个意义上来讲,个人“心智理论”的建立首先需要自我认知(Self-awareness)的完善,即有了自己对自己意识和感觉的理解,才能推己及人。

这就涉及到了文章开头我们提到的问题:怎么来确定除人类自身外的其他动物是否具有意识。如果形成意识需要建立“心智理论”所必不可少的自我认知,那么我们可以通过观察其能不能辨认出镜子中的自己,来判断其有没有自我认知,从而推断出它具不具有意识。

人类的婴儿在18个月大的时候就已经可以辨认出镜子中的自己,这一实验结果在1970年被纽约州立大学的Gordon Gallup和Albany公布从而被广为知晓。这两位科学家同时也在其他三种灵长类动物身上做了相同的实验。在此之前的研究都表明大多数的动物,在看到镜子中的自己的时候,都跟见到一个陌生个体一样,表现出一种好斗的情绪,并且无论那块镜子放置在那有多长时间,这些动物自始至终的反应都是一样的。Gallup博士发现这些结论也同样适用于其中两种短尾猿。但是黑猩猩与它们不同,黑猩猩很快就意识到镜子中的那个影像其实是它们自己,并且还学会了照镜子打扮自己。

(图片注:真实地反映自然原本的样子)

此句原文的图片注为

To hold, as ‘twere, the mirror up to nature.

在此之后的镜子实验先后在矮黑猩猩,大猩猩,猩猩,长臂猿,以及很多其他的猿猴,大象,狗,海豚和各种鸟类身上实施过。黑猩猩,猩猩,大象,海豚和喜鹊的反应都表明它们拥有自我认知。大猩猩,长臂猿,猿猴,狗和鸽子都没有显示出其具有自我认知。

尽管一些心理学家对于这种镜子测试的价值提出了质疑(以狗为例,它们更依赖于气味而不是视觉来进行个体间的识别,因此它们可能仅仅对这些个图像不感兴趣罢了),但是这些测试却显示出,自我认知的能力,在不同构造的大脑上,互相独立地被演化了出来。如果这些自我认知所依赖的神经部位在这些大脑的部位都能够被准确地识别出来-不得不承认这是一项非常艰难的工作-那么对于自我认识的“对照式”的研究就成为了可能;毕竟在只有一种例子的情况下是得不到什么强而有力的结论的。因此,实现对照式的研究,得到更为通用广泛的结论,将会非常有价值。

梳妆镜子里面坐的是谁?

然而,找出意识所依赖的神经部位,甚至阐明它们的作用机理和演化过程,并没有真正地触及到这样一个问题:意识本身是什么?人们所经历的意识究竟是什么?这个问题,则是众所周知的关于意识的一个“难题”(Hard Problem)。

对于这个问题的称谓诞生于1995年,来源于David Chalmers,一位澳大利亚的哲学家。这个称谓涵盖了两个方面的事实:第一,解决这么一个问题是困难的;第二,关于其本质的问题是解决整个一系列的问题的核心。仅仅叫它是一个“难题”并不能帮助研究者们去思索这个问题,但是另一位哲学家-Thomas Nagel,所做的工作,可能会有些许帮助。在1974年,美籍哲学家Nagel博士,以一种写小说的方式,在其论文中提出了这样一个问题:作为一只蝙蝠的感觉是怎样的?

由于其思想实验的需要,Nagel博士假设蝙蝠对于这个世界是具有有意识的感知的。如果是这样的话,那么它们意识的很大一部分都要基于它们的一种感觉-回声定位能力。这种能力人类是没有的。Nagel博士认为,人类可以通过想象来感知作为蝙蝠的一些体验,例如长时间地头朝下挂在一个地方,或者在空中飞。但是通过声纳来“看”这个世界,这种感觉是人类想象不出来也无法用语言描述的。

问题的本质就在于如何让这些无法感知的“感觉”变得可以被感知,被描述。别的一些科学领域就努力通过数学来规避由于人的感受所造就的局限。例如,没有人可以真正领会一光年或者一奈秒到底有多长,更不用说理解多维空间或者波粒二象性,但是借助于数学,我们可以让这些观点或者理论变得量化,变得可被描述。但是这样的捷径在研究意识的时候却不复存在。迄今还没有一种方法来让人能够感知一个蝙蝠的感受。当然,所谓“心智理论”的复杂就在于,正如我们平常所经历的那样,没有人可以真真切切地代入到另外一个人的感受当中。因此,“难题”(Hard Problem)很可能就转变成为一个无法解决的问题,一个永远无法用科学解释的问题。正如在Delphi(希腊古都)的甲骨文所说的那样:“认识自己,是一件困难的事情;但是相比于认识他人却不值得一提。”

(译者注:原句如下。)

“Know thyself.” Difficult. But a piece of cake compared with knowing others.

本文原载于《The Economist》2015年09月12日期Science brief栏目。

原文标题为What is consciousness? The hard problem

译者:ptbsare

翻译心得:

本篇之后,整个系列应该算是告一段落了。初次接触翻译的时候,的确把这项工作想象得比较简单,但是真正着手去做这项工作的时候,才发现这是一项相当有挑战性的工作。每篇文章都有大量的长句难句,作为一名非英语母语读者,能够看懂已然实属不易。英语这种语言擅长于通过各种从句从而将一个事物的描述不断地细化,直至将这个物体描述得非常完善,而这是中文所不具备的,因此在这种情况下就不得不把一个长句拆分成为多个句子,同时,英文的一个长句子可以夹杂多个各种状语,但是对于中文来说,夹杂有各种状语的长句子只会让人读起来特别别扭,因此在很多情况下都需要不断地拆分,转变句型才能将基本意思翻译过来。同时,在阅读的时候很容易能够读懂文章的意思,但是真正要将它翻译成中文,并真正写下来的时候,就不一样了,需要考虑中文的语法结构,句子的成分完整性,若句子不完整还要人为地补全句子成分,以及还要考虑避免病句等诸如此类的问题;因此,我认为将英文译为中文完全考验的是一个人的中文表达能力。而且,对于科技类文章而言,包含了一些科技或者生物医学上的专有名词,这些名词即便是很多字典也是查不到的,这就需要一遍又一遍地查阅资料,参考各种百科,才能比较准确地确定其对应的中文名称或者词汇,而这是一项比较费时的工作。并且,在这些做完之后文章还需要一遍又一遍地修改和润色才能基本达到可读的程度,即阅读起来是比较通顺的,从这一点上讲,要想达到“优雅”的翻译的确需要下一番功夫。同时在此基础上,还要进行一遍校对以确保文章中没有错别字,再加上最后的插图和排版,整个流程还是比较繁琐的。在此,也体会到了那些从事翻译工作的特别是从事义务翻译工作的人的工作的不易,例如那些义务工作的字幕组,无偿的文档翻译人员(尤其是在一些开源的项目中比较常见),那些维基百科的编写者或者翻译人员,都应该向他们致敬。翻译工作需要耗费大量时间和精力,而正是这些人的工作让我们接触了更多的东西,有了更大的视野。至此本系列到此结束,当然最后还有最重要的:谢谢阅读!